Daniel Ibaña es el ganador del primer premio literario Petricor organizado por la revista. Conversamos con el autor para conocerlo más y compartimos el cuento con el que se llevó el primer premio del certamen, “Los usos del bisturí”.

Este sábado 12 de agosto, conocimos a los ganadores del primer Premio literario Petricor. Un evento organizado por la revista Crítica no especializada junto a Julián Contreras, editor de Petricor editorial. Con las horas contadas antes de cumplir con el deber cívico en el país, autores, jueces e invitados se dieron cita en el centro cultural Mucicleta de Villa crespo para aplaudir a los seleccionados. El certamen recibió cuentos de todas partes del país, cada uno con estilos, técnicas, temáticas y conceptos por demás variopintos. Sin embargo, aunque los jueces tuvieron que pelearse entre tantas obras merecedoras, solo unos pocos fueron los seleccionados.

Los ganadores:

Pueden leer los cuentos ganadores aquí.

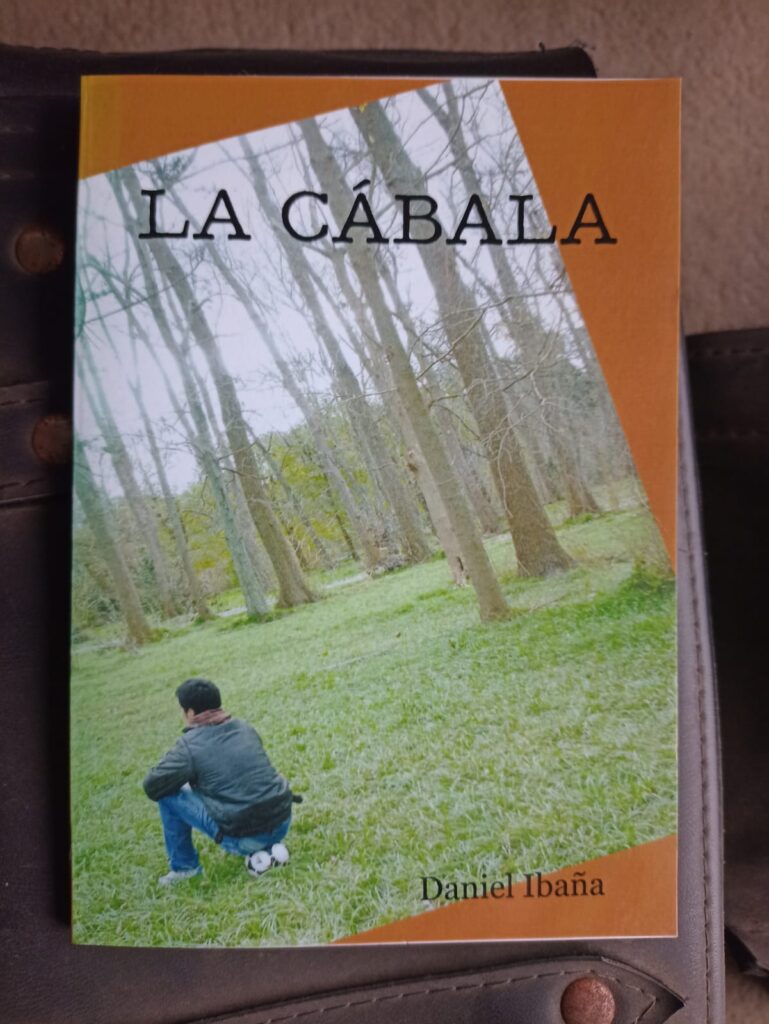

El primer puesto fue para Daniel Ibaña por su cuento “Los usos del bisturí”. Daniel es ganó la posibilidad de editar su libro en formato digital con la editorial Petricor. Conversamos con el autor para conocer un poco más de él.

¿Desde cuándo escribís y cuales dirías que son tus referentes?

Daniel: Más o menos, desde el año dos mil, aunque había tenido una experiencia previa cerca del final de la primaria. Unos de los primeros libros que más me impactaron fueron los de “Elije tu propia aventura”. Ese narrador en segunda persona y la posibilidad de escoger entre dos opciones, me pareció espectacular. Tanto que, en séptimo grado, escribí a mano dos libros muy cortos de ese estilo y los compartí con mis compañeros de clase.

Más de grande, me cautivaron Roberto Fontanarrosa, Eduardo Sacheri, Julio Cortázar, Horacio Quiroga, por nombrar sólo a algunos.

¿Cuáles son los temas que te gusta abordar en tus obras?

Daniel: Empecé escribiendo cuentos de fútbol. Había encontrado ahí un espacio en el que podía combinar mi amor por ese deporte con otros temas como la amistad, la traición, la aventura, el suspenso. Después, cuando fui ampliando mi universo de lecturas, me di cuenta de que me gustaba mucho la atmósfera oscura de Edgar Allan Poe. Tengo el recuerdo de haberme sentido intrigado por Poe gracias a los Simpson. A mediados de los noventa, sacaron dos capítulos en los que se hacía referencia al poema “El cuervo” y a “El corazón delator”. Me parecieron argumentos fantásticos, y me compré un libro con sus mejores obras para leerlos.

A partir de ahí, profundicé un poco más en el género negro. Me fascinaron mucho los policiales de Agatha Christie. Después, conocí a Sidney Sheldon, Stephen King, John Grisham, John Katzenbach. Hace poco descubrí a Jo Nesbo. Y me volví muy fanático del alemán Sebastian Fitzek. En cuanto a autores nacionales, me encantan Sergio Olguín, Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro y Mariana Enríquez, a quién descubrí hace poco y estoy leyendo. Me encanta leerlos y ver cómo resuelven situaciones de una manera distinta y mejor de lo que se me hubiese ocurrido a mí. Los leo para aprender. Y para motivarme.

Todos estos autores me influenciaron para escribir sobre temas más densos, por lo que me lancé a desarrollar novelas de suspense, thrillers psicológicos, policiales. Y también trato de volcarlo en algunos de mis cuentos.

¿Por qué escribís? ¿Sentís que la literatura tiene un fin?

Daniel: No sé. Una vez leí una frase que decía algo parecido a que se escribe para que la muerte no tenga la última palabra. También escuché que Eduardo Sacheri dijo que escribía para poder dormir. Yo creo que si no escribiese, me volvería loco. Se me amontonan las historias en la cabeza, y las tengo que sacar, como si me exorcizara de esos personajes y de sus conflictos. Además, me gusta. Creo que la raíz de todo es el placer. Nadie nos obliga a escribir, mucho menos a quienes no vivimos de esto. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna presión para hacerlo, ni de una editorial, ni de mi entorno. Es una presión propia, mía, casi una obsesión. Me gusta y lo tengo que hacer. Y lo quiero hacer bien, lo mejor posible, y siempre busco cómo mejorar, cómo crear personajes más reales, atmósferas más convincentes, elegir un mejor narrador.

En cuanto al fin de la literatura, creo que, como escritor, es el reconocimiento del otro. Que alguien te lea y diga, «che, está buena esta historia», sin importar en qué momento lo diga, lo que trae aparejado el hecho de trascender, de dejar un legado. Y como lector, no le veo más fin que el entretenimiento. Aprender, si es un libro de historia, de economía u otro tema educativo. Yo quiero leer algo que me gusta, que esté bien escrito, que me haga preguntar qué va a pasar ahora.

¿Cómo ves el panorama para los nuevos autores y los autores independientes?

Daniel: Desde un punto de vista profesional, es muy difícil. Todos sabemos que las editoriales tratan de ir a lo seguro y publicar autores reconocidos. No los culpo. Son empresas y quieren ganar plata. Creo que el avance de la tecnología permitió que mucha más gente se largara a escribir y a acercar manuscritos a las editoriales, lo que satura el mercado y lo hace todavía más difícil. Lo favorable es que el autor nuevo que se publica tiene que ser, por lógica, muy bueno; aunque esto no signifique que nos va a gustar a todos, por supuesto.

Por otro lado, la tecnología también permite que el propio autor se dé a conocer con una página propia, un blog, un perfil en alguna red social. El abanico se abre para los dos lados. Además, facilita muchísimo la documentación al momento de planificar. Hoy, si quiero conocer un detalle sobre lo que sea, casi seguro lo puedo encontrar en internet. Hace veinte o treinta años, había que ir a una biblioteca o buscar a un especialista en el tema para preguntarle y tomar nota. Esa es una ventaja absoluta. El ahorro de tiempo y dinero que permite es inimaginable.

Lo único que me preocupa un poco es el avance de las inteligencias artificiales en este sentido. Ya se demostró que muchas pueden escribir, no sólo argumentos, planificaciones de novelas y fichas de personajes, sino también libros enteros. Guiones, cuentos, novelas; de cualquier género y en el tono que se elija.

¿Cómo surgió el cuento con el que ganaste el certamen: “Los usos del bisturí”?

Daniel: Se me ocurrió trabajando. Soy radiólogo, trabajo en el hospital Garrahan, y muchas veces damos radioscopía en quirófano. Un día, en plena intervención, mientras esperaba con el equipo de rayos X, se me ocurrió pensar qué pasaría si el cirujano se olvidara de lo que tiene que hacer, de cómo se opera, de aspectos claves de la anatomía y fisiología. Y esto, a su vez, surgió como un cuestionamiento a las guardias de doce y veinticuatro horas, en las que me pregunté varias veces hasta qué punto se puede rendir durmiendo mal y poco.

¿Qué proyectos a futuro tenés como escritor?

Daniel: Ganar el Premio Nobel y hacerme millonario. No, mentira. Tengo la fantasía de que me acepte una editorial tradicional, me publique y recibir, cada tanto, las regalías de los libros vendidos. No lo voy negar. Sé que en el ambiente quizás no está del todo bien visto reconocerlo.

Pero también me seduce mucho la idea de la aceptación y el reconocimiento del lector, más allá del aspecto económico. Sueño con que, en una charla sobre libros y novelas de suspenso, alguien se atreva a decir mi nombre junto a los de los grandes autores que existen.

el cuento ganador de Daniel Ibaña:

Los usos del bisturí

Se olvidó de todo. Acaba de notarlo, justo en este momento crucial de la mañana. De todo no, en realidad. Pero sí de lo importante. De lo que necesita ahora mismo, bajo estas luces pálidas, mientras mueve los dedos enguantados como si tamborileara en el aire.

Es capaz de sentir el calor de las miradas, lo que empeora la situación. Las miradas del residente de cuarto año, del residente de primero, de la instrumentadora. El anestesiólogo, gracias a dios, está entretenido con los monitores de signos vitales. Miradas que le exigen hacer la incisión en un lugar y de un modo que no recuerda.

Tiene que hacerse un chequeo. Si le está pasando algo a nivel neurológico, es imprescindible detectarlo cuanto antes. Mueve los pies, las manos, los ojos; cuenta hasta cinco en un susurro.

Todo parece estar bien. No se siente mareado. Recuerda su nombre. Y su domicilio. Recuerda sus veintisiete años de experiencia como cirujano general. Las guardias en el Hospital Penna. La década de trabajo en la Clínica Le France. Las miles de intervenciones quirúrgicas en el sanatorio Quintana, en el que está ahora, con el bisturí en la mano, con la mirada sobre el abdomen del paciente. Es el cansancio. Claro, ¿qué otra cosa podría ser? Está cansado. Es eso. Tiene que seguir como si nada y seguramente todos sus conocimientos saldrán a flote de repente. Es solo cortar, abrir, sacar la vesícula, y listo. Eso es todo. El residente se encargará de la sutura. Una cirugía de rutina, como las más de ciento cincuenta que realizó en los últimos seis meses. Pero falta algo.

Tiene la certeza de que hay un espacio vacío, como una sonrisa a la que se le cayó una pieza dental. Acerca el bisturí a la piel del paciente, y piensa. Piensa, suspira y se le infla el barbijo. La instrumentadora le pregunta si se encuentra bien. Le responde que sí, sin darle explicaciones.

El residente de cuarto año, a su derecha, quiere saber si necesita que acomode la luz. Niega con la cabeza. El de primero no dice nada. Se limita a mirar, como si estuviese viendo todo desde una pantalla, en otra parte del mundo. Como corresponde.

Percibe que su ritmo respiratorio comienza a acelerarse, y se esfuerza por controlarlo. Es algo vital, piensa. Respirar, oxigenar el cerebro, mantener la calma. Porque no es la primera vez que le ocurre, y supone que no será la última. En sus años de estudiante solía sucederle. Lagunas. Lagunas kilométricas. Lagunas de dimensiones oceánicas que aparecían en los momentos de rendir algunos de los cientos de exámenes. Nombres y definiciones que se evaporaban.

Términos que podía vislumbrar como detrás de una cortina de humo blanco, pero que no

alcanza a ver con la claridad necesaria para articular las palabras y responder. Es un exceso de cortisol, se dice. Cortisol. Claro. No es una hormona mala, como muchos charlatanes procuran afirman. La estigmatizan. La deshonran, le lanzan acusaciones exageradas. Es verdad que se trata de una hormona que se libera en situaciones de estrés, pero también es cierto que gracias a ella el ser humano pudo sobrevivir desde su aparición como especie hasta hoy. Sin ella, el organismo no estaría preparado para atacar o para defenderse. Los músculos no recibirían una dosis repentina de energía. No habría fuerza, impulso ni instinto de supervivencia.

Lo que puede ser perjudicial, reflexiona el cirujano, es el exceso. Un nivel de cortisol alto, de manera constante, puede derivar en resultados catastróficos. Los recuerda. Como en una ironía de su propio cuerpo, podría recitarlos: dificultad para dormir, falta de concentración y, por supuesto, pérdida de memoria.

Traga saliva y siente la garganta seca. La clave está en la relajación. Piensa en eso, y lo repite. «Tranquilo. Calmate. Respirá». Es la única maniobra a la que tiene acceso mientras se encuentre de pie, bajo el halo de una luz blanca y potente, con un bisturí en la mano. Porque, de otra manera, podría acceder a medicamentos que inhiban los efectos de la hormona. Medicamentos de los que no recuerda el nombre, ni la marca, ni la droga activa; y por más que se concentre y haga fuerza, su mente es cuaderno sin hojas, una computadora apagada, un engranaje con los dientes rotos. Se da cuenta de lo inútil de su esfuerzo. Ahora no es importante ese dato, porque aunque los tuviese y los tomara, es demasiado tarde. Necesitaría darles tiempo para actúen, y no lo tiene.

Hace un movimiento corto con la cabeza. Tiene que enfocarse en lo suyo. En el paciente, ¿en qué otra cosa? ¿En la mirada sorprendida de la instrumentadora? ¿En el silencio de los residentes? ¿En las muecas y los gestos fastidiosos del anestesiólogo? Siempre están apurados. Y los comprende. Si él fuese el responsable de provocar un coma inducido y de constatar a cada segundo los signos vitales de esa persona, también querría que la intervención fuese lo más corta posible.

Puede sentir sus ojos. Y puede escuchar, o tal vez imagina, los insultos que le lanza por la

demora. Por una demora injustificada. Por una demora que no podría explicar, que no puede ni siquiera reconocer. Es una eminencia en su área. Un referente de la cirugía general. No puede concebir las dimensiones de lo indigno que sería aceptar que olvidó los procedimientos de su trabajo. Algo que le costaría no sólo la matrícula y los comentarios bochornosos de alumnos y colegas, sino también el sentimiento de lástima que provocaría en unos cuantos.

«Pobre doctor. Está grande. Está viejo. Está cansado».

«Qué feo terminar así, chapoteando en el olvido».

«Una lástima que no se hubiese jubilado antes de cometer semejante papelón».

Pero, ¿es posible olvidar cómo se realiza una cirugía? Ni siquiera recuerda el término exacto de la intervención que debería estar llevando a cabo. Porque no es así nomás. No es solo cortar y sacar y listo. Hay un procedimiento. Hay protocolos. Una manera clara y precisa de consumarlo. Alguien pregunta qué pone en el parte médico. Levanta la vista; es una instrumentadora circulante, sentada frente a la computadora en el rincón más alejado. El residente de su derecha le responde que es una colecistectomía. Eso. Ahí está la definición que buscaba. Un paciente con litiasis biliar que podrá seguir con su vida después de la operación. Un paciente que, además, es hipertenso. Y que tiene el colesterol alto. Todo eso recuerda. Datos que ahora mismo, metido en ropas estériles, no le sirven de nada. Pero son datos a los que toma como una esperanza. Se aferra a la idea de que son el inicio de su compostura. Como los brotes que aparecen en un campo que parecía muerto por el calor y la falta de riego. Y confía. Confía en que el resto de la información aparecerá de repente, como fotogramas que pasan cada vez a mayor velocidad. Confía en que, sea lo que sea, está desapareciendo. Un episodio psiquiátrico, una isquemia cerebral, una consecuencia de las décadas de guardias eternas sin dormir, entregado a la medicina. Espera. En silencio e inmóvil. Rodeado de miradas, con la espalda humedecida, con los guantes transparentados por el sudor.

Pero no sucede nada. Sigue en blanco. Con la mirada sobre el abdomen del paciente. Un

pequeño rectángulo de piel que se asoma entre sábanas estériles, en el que tiene que enterrar el bisturí y hacer un corte, un tajo que le permita acceder al órgano, pero no tiene más certezas. Como si nunca lo hubiese hecho. Como si jamás en su vida hubiese pisado un quirófano. Y encima el residente de cuarto año le pregunta si quiere que se encargue él. No. Le responde que no. Claro que no. Como si se estuviera mofando. Como si de alguna manera supiese lo que le ocurre y se burlara con esa pregunta socarrona.

Lo atraviesa un recuerdo. Algo lejano, de unos tres años atrás. Una charla. Una charla en la que el residente que está a su derecha le dijo algo extraño, y no le había dado importancia: Que, si pudiese, le absorbería todos sus conocimientos.

Le había parecido gracioso. Incluso lo tomó como un intento de adulación, la típica maniobra del que busca destacarse por medio de la obsecuencia. Pero ahora lo comprende. Claro, ahora, cuando es demasiado tarde; cuando está trabajando, cuando está rodeado de otros profesionales que lo miran con extrañeza, cuando necesita que sus manos se muevan con la naturalidad de quien hace las cosas sin tener que pensarlo.

Lo mira de reojo, y descubre que el residente también lo está mirando. Detecta un brillo extraño en sus pupilas. Como si los ojos sonrieran. Como si tuviesen la capacidad soltar una sonrisa triunfadora. Una sonrisa inquietante, cargada de soberbia.

Entonces, decide que no le quedan más opciones. Tiene que recuperar todo lo que sabía, todo el conocimiento que le robaron de alguna manera que no logra comprender. Esa parte de la memoria que le falta. Porque hay un paciente anestesiado con el que tiene una deuda ética. Y otros profesionales de la salud que esperan en silencio. Y el anestesista, que chasquea la lengua y resopla. Por eso mueve la mano. Aunque no quiera hacerlo, aunque sus principios morales intenten detenerlo, abre los dedos. Abre los dedos y, con un movimiento veloz, acomoda el bisturí. Es la única manera, se dice a sí mismo. Ojalá hubiese otro modo de recuperar lo suyo, pero está convencido de que no lo hay. Y entrecierra los ojos. No sabe si por la furia o por el miedo o por la frustración. Pero se ve obligado. Y lo lamenta. Lo lamenta porque no es su culpa, porque es una víctima. Cierra la mano alrededor del mango metálico como si fuese un artesano que empuña un cincel. Porque el bisturí, además de ser una herramienta quirúrgica, también puede ser un arma. Un arma que necesita con desesperación.

Más notas de Ezequiel aquí