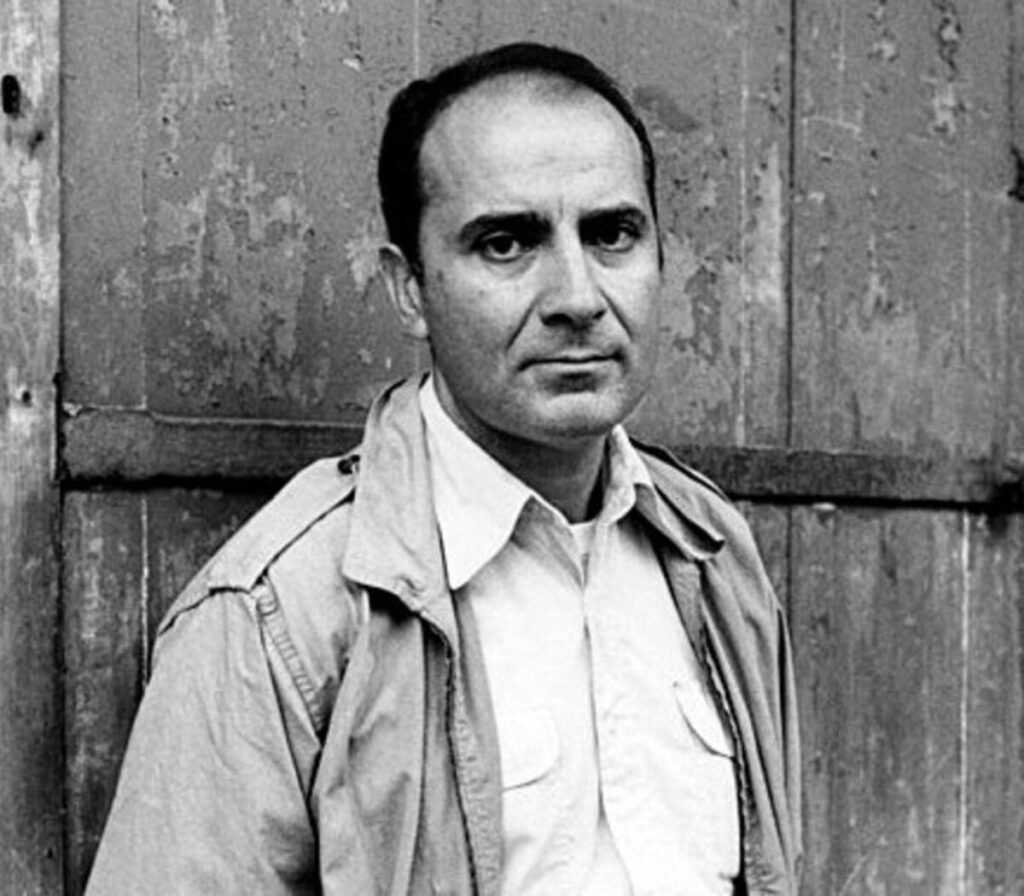

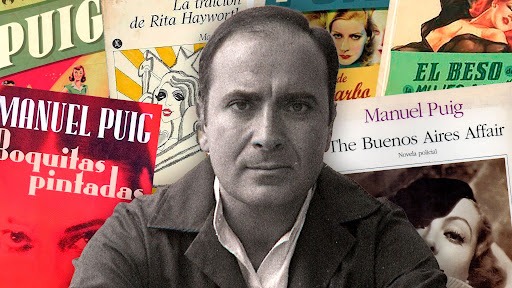

Símbolo de la literatura queer argentina (en 1971 fue parte de la fundación del Frente de Liberación Homosexual), Manuel Puig pasó por un largo recorrido antes de empezar a escribir. En realidad, escribió siempre, pero no literatura.

Manuel Puig fue uno de esos escritores que logró sembrar su propio universo. Coronel Vallejos, su pueblo inventado, fue el receptáculo donde logró introducir todos los recuerdos, distorsionados o no, de su infancia. Ya es sabido que lo hizo mediante recursos que recuerdan al arte pop, o al mismo Andy Warhol;que muchos lo criticaron por ser un advenedizo en la literatura y no un hombre de tradición, que muchos lo destacaron por ser un narrador que no imponía su voz y hacía hablar a los personajes y a los hechos, algo que también hizo Juan Rulfo en “El llano en llamas”. Pero lo que no es tan sabido es cómo llegó Puig hasta ahí, hasta esa originalidad literaria, hasta su liberación.

Símbolo de la literatura queer argentina (en 1971 fue parte de la fundación del Frente de Liberación Homosexual), Manuel Puig pasó por un largo recorrido antes de empezar a escribir. En realidad, escribió siempre, pero no literatura. Su principal interés, hasta que el hartazgo lo forzó a cambiar de parecer, era brillar en la industria cinematográfica.

Al ser un niño sumiso en “la pampa seca”, como él describe a su primer hogar en una gran entrevista que le hicieron en España el 30 de octubre de 1977, no era del todo feliz en un lugar donde, también según sus palabras, las personas solo podían destacarse mediante la prepotencia. Sea como sea, no estaba cómodo, y la mejor forma de refugio que encontró estaba en el cine. Y no sólo por las películas, sino también por el idioma. Puig creía que el español era el idioma de su pueblo, de la dureza, de la inhibición. Como respuesta a este sentimiento generado en la infancia, aprendió a hablar perfectamente inglés, francés e italiano (lenguas usuales en las películas que le gustaban).

Su determinación lo llevó a ganar una beca y estudiar en una de las instituciones más importantes del momento, el Centro Sperimentale di Cinematografia. Allí tuvo varias discrepancias con el dogma que se manejaba en el centro, pero una de ellas fue la más importante: a Puig le fascinaban los formatos populares, tales como la telenovela, el folletín o el radioteatro.

Tras muchos viajes y varios fracasos, tras varios empleos que solo le sirvieron para demostrarle que hacer películas no era lo suyo, un día, desesperado, se dejó llevar y empezó a escribir, en algún rincón a las afueras de Roma. Se soltó, recordó, y escribió un fragmento de ficción en donde hacía hablar a su tía, donde hacía hablar a su infancia. Después de cuatro años, ya tenía terminada “La traición de Rita Hayworth” y, poco después, publicaba “Boquitas pintadas”.

Esta última, una de las más exitosas, es un claro ejemplo del coro de voces que puede ser una novela de Manuel Puig. Misterio, amor, tragedia, todos ingredientes comunes de los géneros populares, impresos en una prosa que nunca termina de desligarse de la imagen, que siempre nos hará pensar en cine. En el cine que no fue.

En la misma entrevista antes referida, el autor de “El beso de la mujer araña” confesó que sus guiones no eran buenos porque copiaban cosas que le habían gustado de otras películas, lugares a donde quería volver. Ya desengañado respecto del cine y de los finales felices, construyó una larga bibliografía de historias que terminan mal. Hay cosas que (por suerte) no tenían que ser.

Link a la nota del 77: https://www.youtube.com/watch?v=rXxlo1kPvpg

Más notas de 222 Patitos aquí.